X

Код презентации скопируйте его

Деятельностный подход в обучении

Скачать эту презентациюПрезентация на тему Деятельностный подход в обучении

Скачать эту презентациюCлайд 1

Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения. Г. Лихтенберг.

Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения. Г. Лихтенберг.

Cлайд 2

К основным признакам технологии относят: проектируемость Управляемость Корректируемость Результативность Диагностичное целеобразование Анализ действующих факторов Эффективность методов Системность и целостность

К основным признакам технологии относят: проектируемость Управляемость Корректируемость Результативность Диагностичное целеобразование Анализ действующих факторов Эффективность методов Системность и целостность

Cлайд 3

Постановка целей обучения осуществляется через его результат, выраженный в действиях обучаемого, т.е. через то, что охватывается понятием обученность. Таксономия целей в когнитивной области включает в себя знание понимание применение анализ синтез Оценку значения

Постановка целей обучения осуществляется через его результат, выраженный в действиях обучаемого, т.е. через то, что охватывается понятием обученность. Таксономия целей в когнитивной области включает в себя знание понимание применение анализ синтез Оценку значения

Cлайд 4

Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задает себе одни и те же вопросы: ? как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; ? какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; ? какие методы и средства обучения выбрать; ? как организовать собственную деятельность и деятельность учеников. ? как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний и ценностных ориентаций.

Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задает себе одни и те же вопросы: ? как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; ? какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; ? какие методы и средства обучения выбрать; ? как организовать собственную деятельность и деятельность учеников. ? как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний и ценностных ориентаций.

Cлайд 5

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность.

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность.

Cлайд 7

Обращение к истории образования позволяет обнаружить такие приемы и методы, которые предвосхищают современные педагогические технологии. Деятельностный подход в личностно-ориентированном обучении составляет ведущую идею в современном учебно-воспитательном процессе. В деятельностном подходе особенно важным является адекватность заданий, целям образования, воспитания и развития. И эти цели взаимосвязаны. Данное положение можно конкретизировать на примере изучения истории и обществознания

Обращение к истории образования позволяет обнаружить такие приемы и методы, которые предвосхищают современные педагогические технологии. Деятельностный подход в личностно-ориентированном обучении составляет ведущую идею в современном учебно-воспитательном процессе. В деятельностном подходе особенно важным является адекватность заданий, целям образования, воспитания и развития. И эти цели взаимосвязаны. Данное положение можно конкретизировать на примере изучения истории и обществознания

Cлайд 8

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, самореализации.

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, самореализации.

Cлайд 9

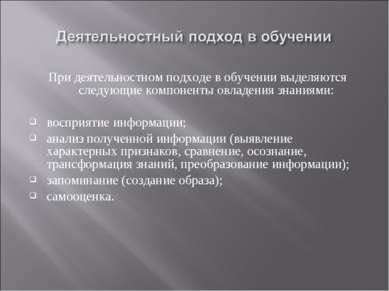

При деятельностном подходе в обучении выделяются следующие компоненты овладения знаниями: восприятие информации; анализ полученной информации (выявление характерных признаков, сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации); запоминание (создание образа); самооценка.

При деятельностном подходе в обучении выделяются следующие компоненты овладения знаниями: восприятие информации; анализ полученной информации (выявление характерных признаков, сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации); запоминание (создание образа); самооценка.

Cлайд 10

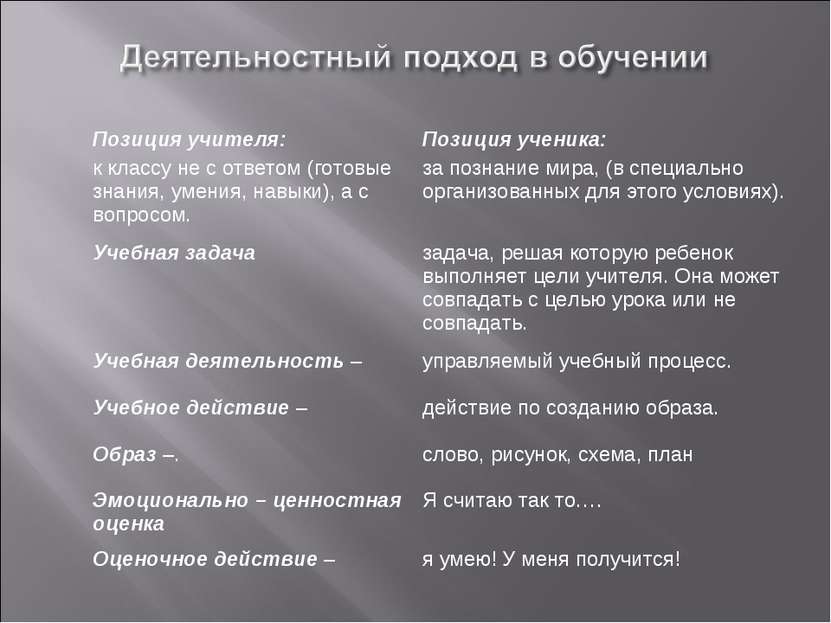

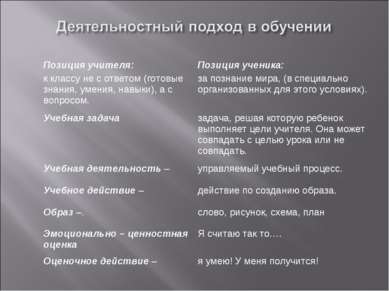

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях). Учебная задача задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать. Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. Учебное действие – действие по созданию образа. Образ –. слово, рисунок, схема, план Эмоционально – ценностная оценка Я считаю так то…. Оценочное действие – я умею! У меня получится!

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях). Учебная задача задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать. Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. Учебное действие – действие по созданию образа. Образ –. слово, рисунок, схема, план Эмоционально – ценностная оценка Я считаю так то…. Оценочное действие – я умею! У меня получится!

Cлайд 11

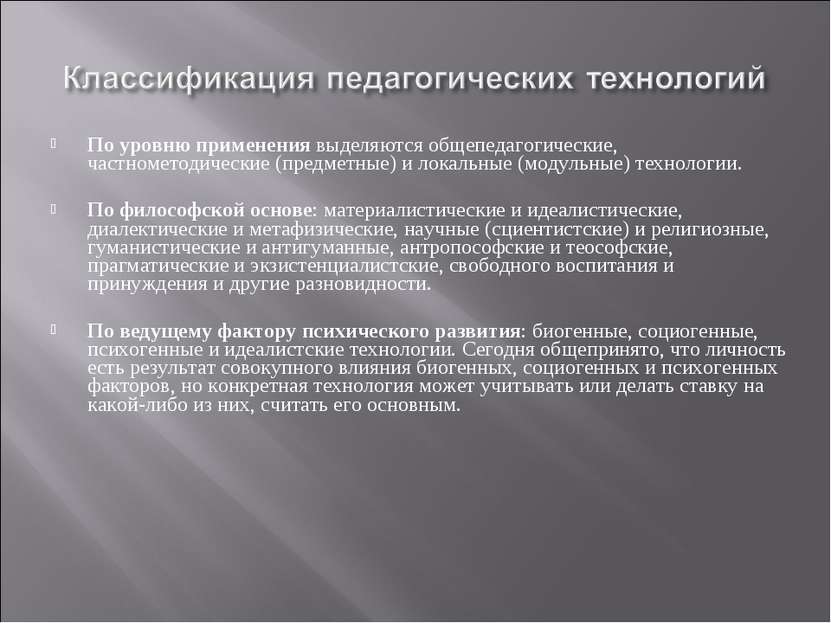

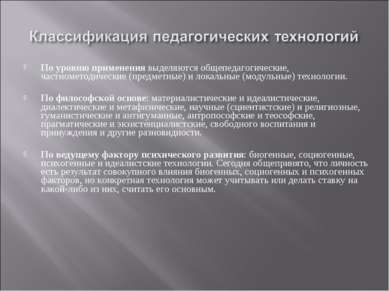

По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии. По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения и другие разновидности. По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным.

По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии. По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения и другие разновидности. По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным.

Cлайд 12

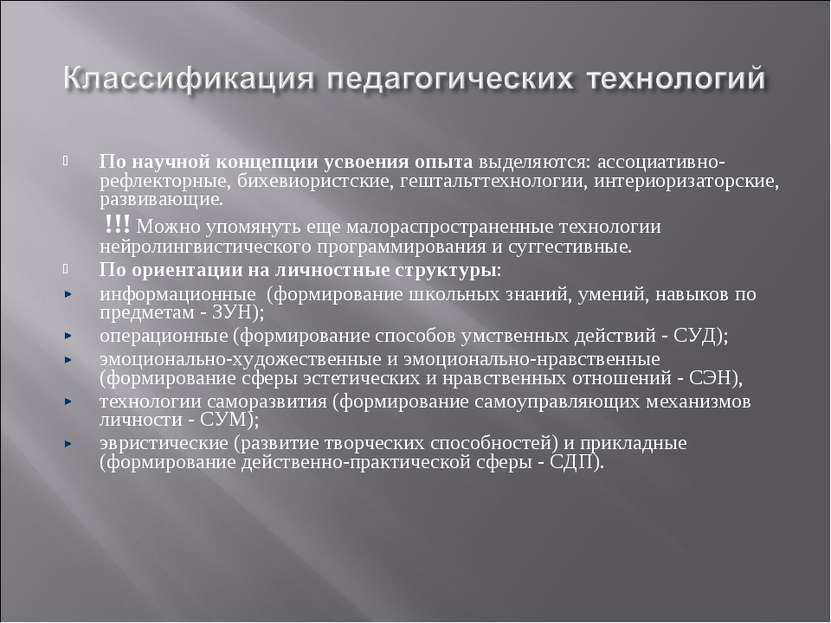

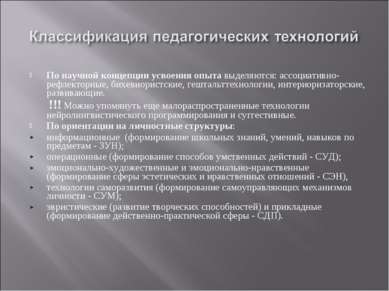

По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, развивающие. !!! Можно упомянуть еще малораспространенные технологии нейролингвистического программирования и суггестивные. По ориентации на личностные структуры: информационные (формирование школьных знаний, умений, навыков по предметам - ЗУН); операционные (формирование способов умственных действий - СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений - СЭН), технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические (развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-практической сферы - СДП).

По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, развивающие. !!! Можно упомянуть еще малораспространенные технологии нейролингвистического программирования и суггестивные. По ориентации на личностные структуры: информационные (формирование школьных знаний, умений, навыков по предметам - ЗУН); операционные (формирование способов умственных действий - СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений - СЭН), технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические (развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-практической сферы - СДП).

Cлайд 13

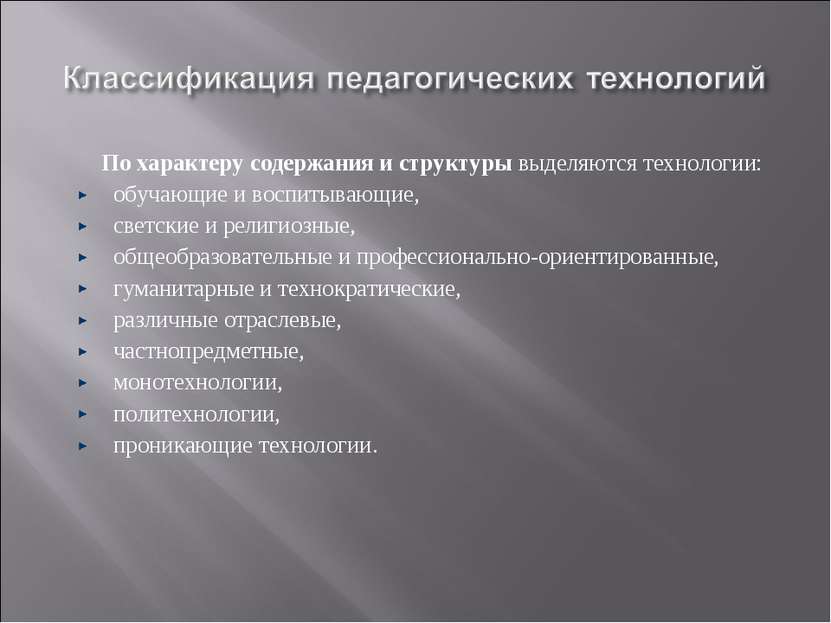

По характеру содержания и структуры выделяются технологии: обучающие и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, частнопредметные, монотехнологии, политехнологии, проникающие технологии.

По характеру содержания и структуры выделяются технологии: обучающие и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, частнопредметные, монотехнологии, политехнологии, проникающие технологии.

Cлайд 14

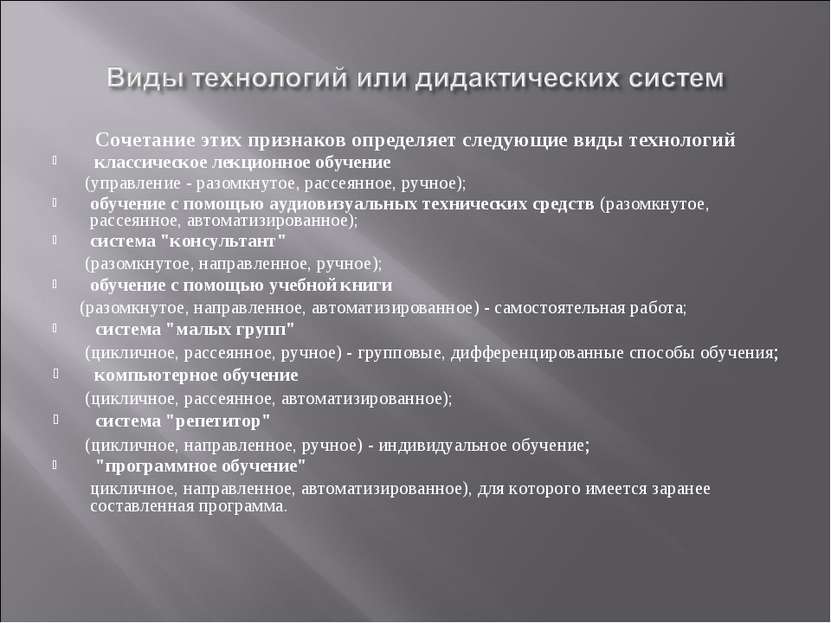

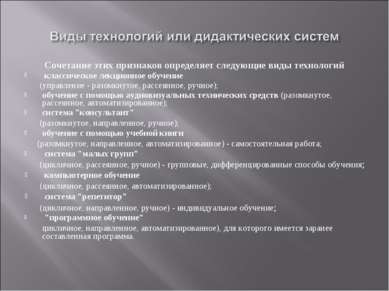

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное); обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное, автоматизированное); система "консультант" (разомкнутое, направленное, ручное); обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) - самостоятельная работа; система "малых групп" (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные способы обучения; компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); система "репетитор" (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение; "программное обучение" цикличное, направленное, автоматизированное), для которого имеется заранее составленная программа.

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное); обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное, автоматизированное); система "консультант" (разомкнутое, направленное, ручное); обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) - самостоятельная работа; система "малых групп" (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные способы обучения; компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); система "репетитор" (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение; "программное обучение" цикличное, направленное, автоматизированное), для которого имеется заранее составленная программа.

Cлайд 16

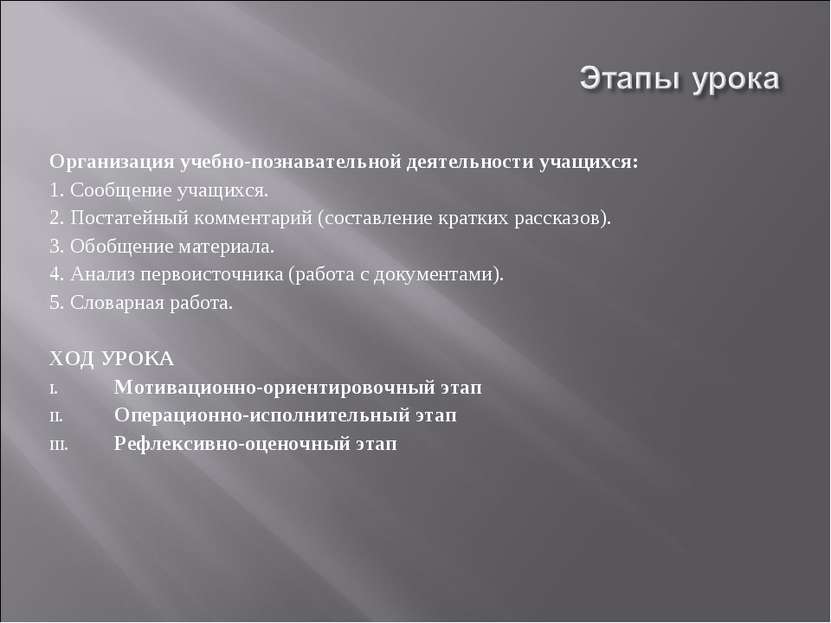

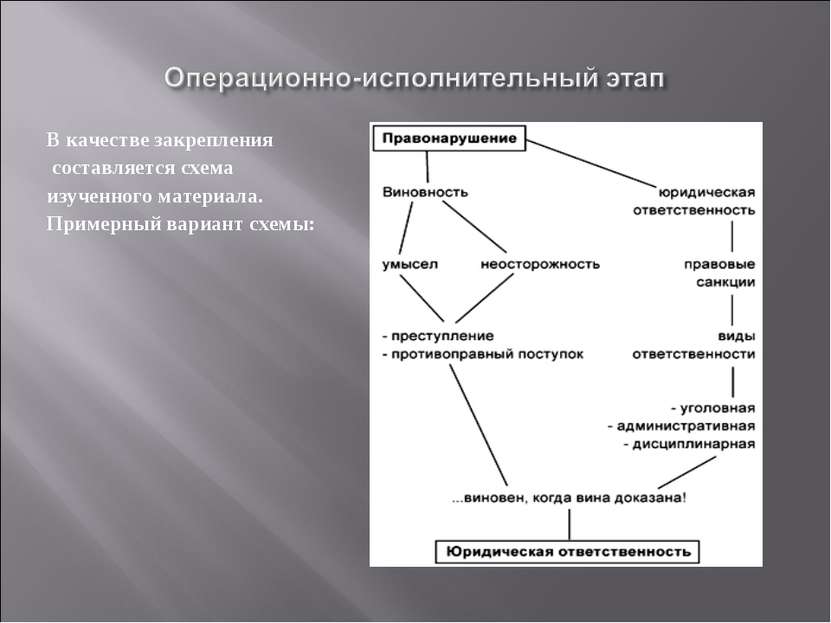

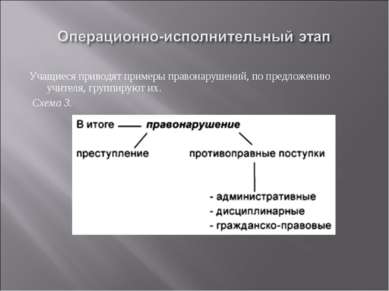

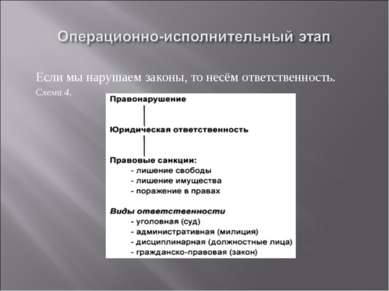

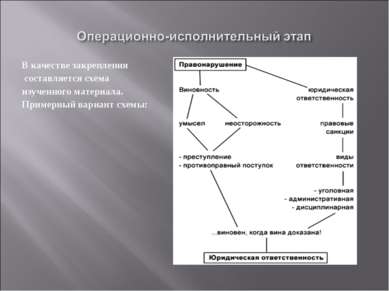

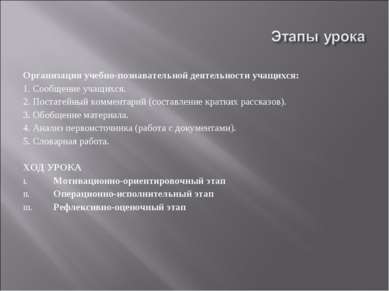

Организация учебно-познавательной деятельности учащихся: 1. Сообщение учащихся. 2. Постатейный комментарий (составление кратких рассказов). 3. Обобщение материала. 4. Анализ первоисточника (работа с документами). 5. Словарная работа. ХОД УРОКА Мотивационно-ориентировочный этап Операционно-исполнительный этап Рефлексивно-оценочный этап

Организация учебно-познавательной деятельности учащихся: 1. Сообщение учащихся. 2. Постатейный комментарий (составление кратких рассказов). 3. Обобщение материала. 4. Анализ первоисточника (работа с документами). 5. Словарная работа. ХОД УРОКА Мотивационно-ориентировочный этап Операционно-исполнительный этап Рефлексивно-оценочный этап

Cлайд 17

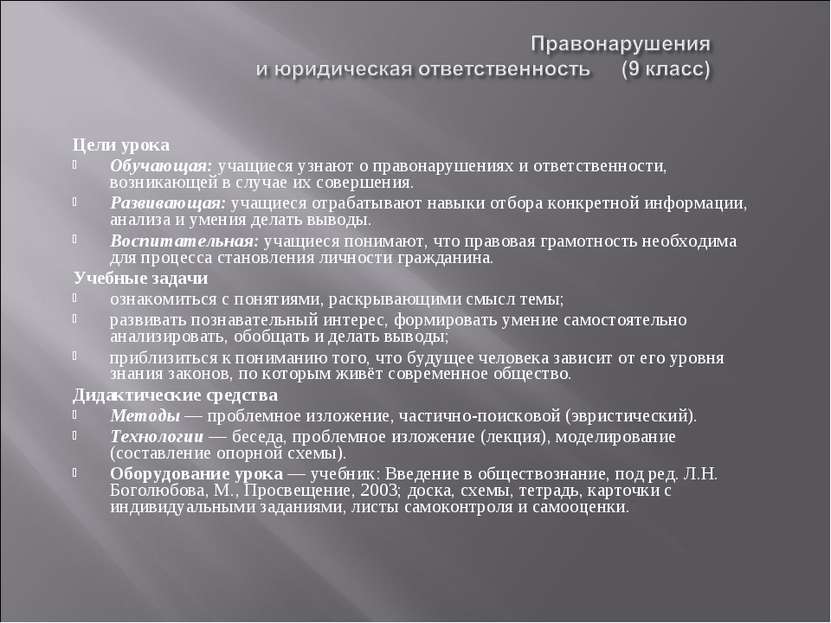

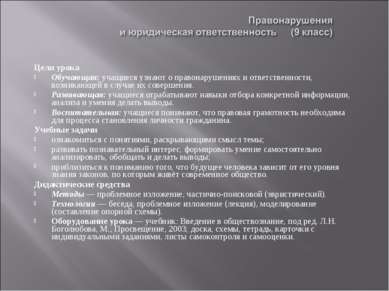

Цели урока Обучающая: учащиеся узнают о правонарушениях и ответственности, возникающей в случае их совершения. Развивающая: учащиеся отрабатывают навыки отбора конкретной информации, анализа и умения делать выводы. Воспитательная: учащиеся понимают, что правовая грамотность необходима для процесса становления личности гражданина. Учебные задачи ознакомиться с понятиями, раскрывающими смысл темы; развивать познавательный интерес, формировать умение самостоятельно анализировать, обобщать и делать выводы; приблизиться к пониманию того, что будущее человека зависит от его уровня знания законов, по которым живёт современное общество. Дидактические средства Методы — проблемное изложение, частично-поисковой (эвристический). Технологии — беседа, проблемное изложение (лекция), моделирование (составление опорной схемы). Оборудование урока — учебник: Введение в обществознание, под ред. Л.Н. Боголюбова, М., Просвещение, 2003; доска, схемы, тетрадь, карточки с индивидуальными заданиями, листы самоконтроля и самооценки.

Цели урока Обучающая: учащиеся узнают о правонарушениях и ответственности, возникающей в случае их совершения. Развивающая: учащиеся отрабатывают навыки отбора конкретной информации, анализа и умения делать выводы. Воспитательная: учащиеся понимают, что правовая грамотность необходима для процесса становления личности гражданина. Учебные задачи ознакомиться с понятиями, раскрывающими смысл темы; развивать познавательный интерес, формировать умение самостоятельно анализировать, обобщать и делать выводы; приблизиться к пониманию того, что будущее человека зависит от его уровня знания законов, по которым живёт современное общество. Дидактические средства Методы — проблемное изложение, частично-поисковой (эвристический). Технологии — беседа, проблемное изложение (лекция), моделирование (составление опорной схемы). Оборудование урока — учебник: Введение в обществознание, под ред. Л.Н. Боголюбова, М., Просвещение, 2003; доска, схемы, тетрадь, карточки с индивидуальными заданиями, листы самоконтроля и самооценки.

Cлайд 18

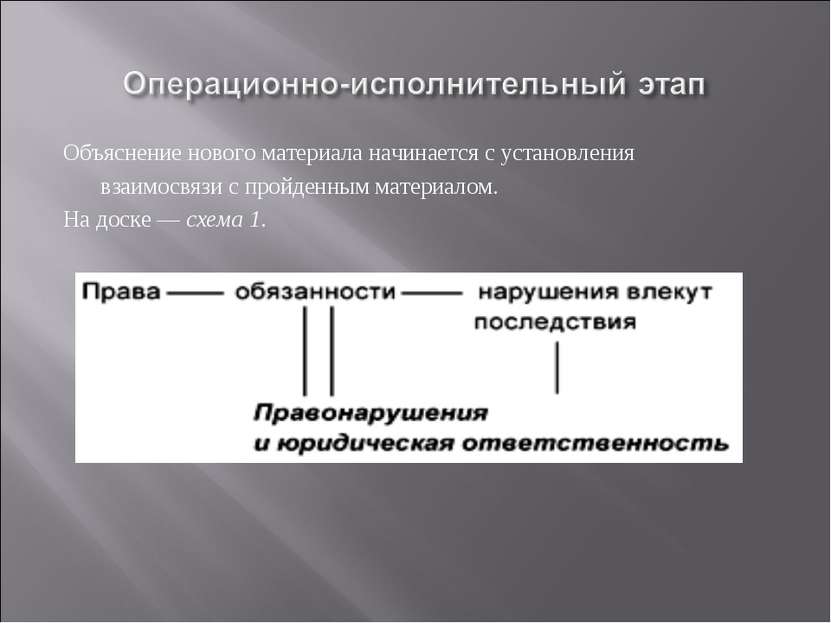

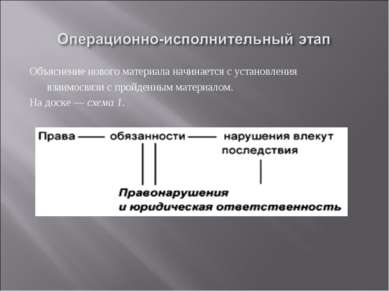

Объяснение нового материала начинается с установления взаимосвязи с пройденным материалом. На доске — схема 1.

Объяснение нового материала начинается с установления взаимосвязи с пройденным материалом. На доске — схема 1.

Cлайд 23

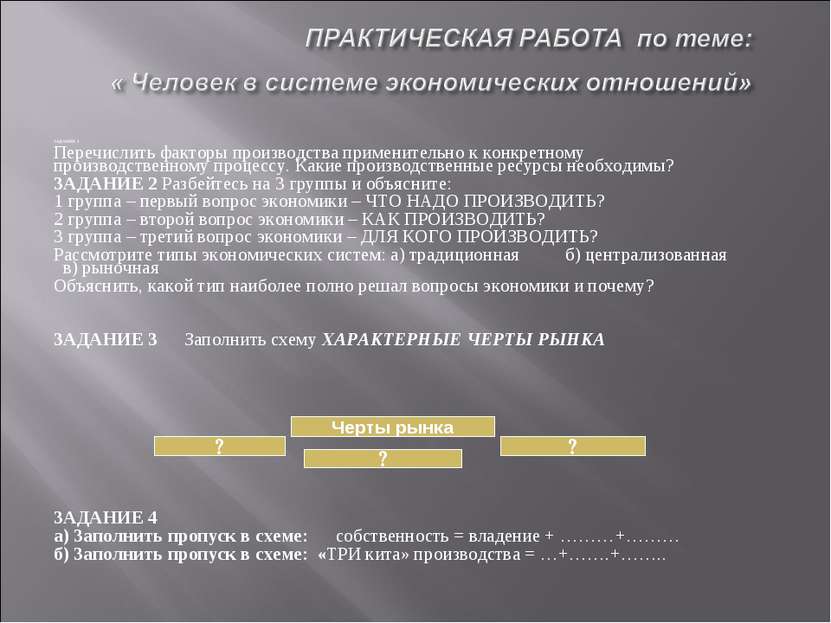

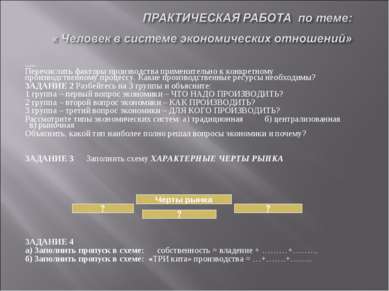

ЗАДАНИЕ 1 Перечислить факторы производства применительно к конкретному производственному процессу. Какие производственные ресурсы необходимы? ЗАДАНИЕ 2 Разбейтесь на 3 группы и объясните: 1 группа – первый вопрос экономики – ЧТО НАДО ПРОИЗВОДИТЬ? 2 группа – второй вопрос экономики – КАК ПРОИЗВОДИТЬ? 3 группа – третий вопрос экономики – ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ? Рассмотрите типы экономических систем: а) традиционная б) централизованная в) рыночная Объяснить, какой тип наиболее полно решал вопросы экономики и почему? ЗАДАНИЕ 3 Заполнить схему ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЫНКА ЗАДАНИЕ 4 а) Заполнить пропуск в схеме: собственность = владение + ………+……… б) Заполнить пропуск в схеме: «ТРИ кита» производства = …+…….+…….. Черты рынка

ЗАДАНИЕ 1 Перечислить факторы производства применительно к конкретному производственному процессу. Какие производственные ресурсы необходимы? ЗАДАНИЕ 2 Разбейтесь на 3 группы и объясните: 1 группа – первый вопрос экономики – ЧТО НАДО ПРОИЗВОДИТЬ? 2 группа – второй вопрос экономики – КАК ПРОИЗВОДИТЬ? 3 группа – третий вопрос экономики – ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ? Рассмотрите типы экономических систем: а) традиционная б) централизованная в) рыночная Объяснить, какой тип наиболее полно решал вопросы экономики и почему? ЗАДАНИЕ 3 Заполнить схему ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЫНКА ЗАДАНИЕ 4 а) Заполнить пропуск в схеме: собственность = владение + ………+……… б) Заполнить пропуск в схеме: «ТРИ кита» производства = …+…….+…….. Черты рынка

Cлайд 24

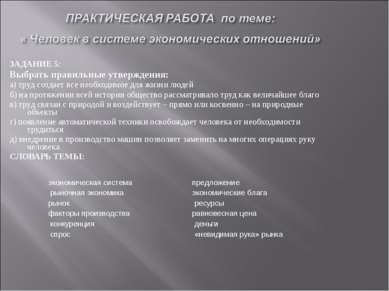

ЗАДАНИЕ 5: Выбрать правильные утверждения: а) труд создает все необходимое для жизни людей б) на протяжении всей истории общество рассматривало труд как величайшее благо в) труд связан с природой и воздействует – прямо или косвенно – на природные объекты г) появление автоматической техники освобождает человека от необходимости трудиться д) внедрение в производство машин позволяет заменить на многих операциях руку человека СЛОВАРЬ ТЕМЫ: экономическая система рыночная экономика рынок факторы производства конкуренция спрос предложение экономические блага ресурсы равновесная цена деньги «невидимая рука» рынка

ЗАДАНИЕ 5: Выбрать правильные утверждения: а) труд создает все необходимое для жизни людей б) на протяжении всей истории общество рассматривало труд как величайшее благо в) труд связан с природой и воздействует – прямо или косвенно – на природные объекты г) появление автоматической техники освобождает человека от необходимости трудиться д) внедрение в производство машин позволяет заменить на многих операциях руку человека СЛОВАРЬ ТЕМЫ: экономическая система рыночная экономика рынок факторы производства конкуренция спрос предложение экономические блага ресурсы равновесная цена деньги «невидимая рука» рынка

Cлайд 25

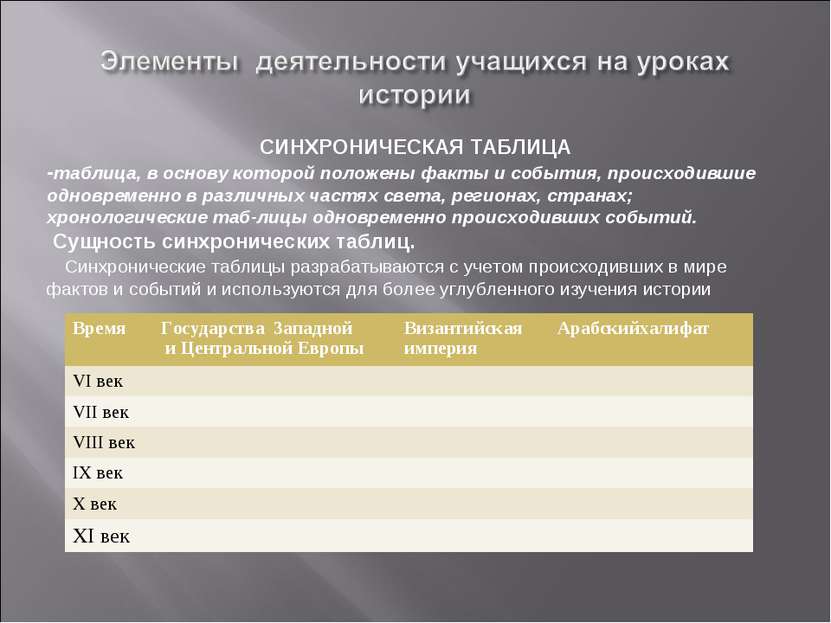

СИНХРОНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА -таблица, в основу которой положены факты и события, происходившие одновременно в различных частях света, регионах, странах; хронологические таб лицы одновременно происходивших событий. Сущность синхронических таблиц. Синхронические таблицы разрабатываются с учетом происходивших в мире фактов и событий и используются для более углубленного изучения истории Время Государства Западной и Центральной Европы Византийская империя Арабскийхалифат VI век VII век VIII век IX век X век XI век

СИНХРОНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА -таблица, в основу которой положены факты и события, происходившие одновременно в различных частях света, регионах, странах; хронологические таб лицы одновременно происходивших событий. Сущность синхронических таблиц. Синхронические таблицы разрабатываются с учетом происходивших в мире фактов и событий и используются для более углубленного изучения истории Время Государства Западной и Центральной Европы Византийская империя Арабскийхалифат VI век VII век VIII век IX век X век XI век

Cлайд 26

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Личности изучаются по пятиэтапному алгоритму, выполнение которого позволяет оценить самые сущностные качества личности Учитель, не называя имени личности, пробуждает к ней простой человеческий интерес. Затем либо тут же на уроке, либо от занятия к занятию напоминает о ней все новыми и новыми оценками. Наступает время, когда оценочной информации накапливается столько, что учащиеся узнают, о ком идет речь. Сравнительный анализ характеристик, качеств однородных в плане деятельности личностей, например руководителей государства, главных реформаторов, полководцев и т.п. Оценка личностей по поведению в экстремальных условиях. Определение качеств личностей по умению предвидеть будущее

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Личности изучаются по пятиэтапному алгоритму, выполнение которого позволяет оценить самые сущностные качества личности Учитель, не называя имени личности, пробуждает к ней простой человеческий интерес. Затем либо тут же на уроке, либо от занятия к занятию напоминает о ней все новыми и новыми оценками. Наступает время, когда оценочной информации накапливается столько, что учащиеся узнают, о ком идет речь. Сравнительный анализ характеристик, качеств однородных в плане деятельности личностей, например руководителей государства, главных реформаторов, полководцев и т.п. Оценка личностей по поведению в экстремальных условиях. Определение качеств личностей по умению предвидеть будущее

Cлайд 27

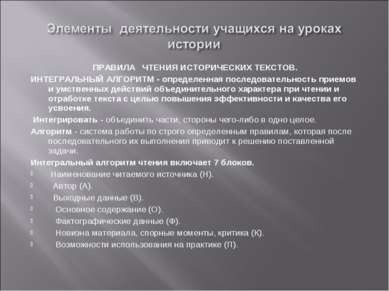

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ - определенная последовательность приемов и умственных действий объединительного характера при чтении и отработке текста с целью повышения эффективности и качества его усвоения. Интегрировать - объединить части, стороны чего-либо в одно целое. Алгоритм - система работы по строго определенным правилам, которая после последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. Интегральный алгоритм чтения включает 7 блоков. Наименование читаемого источника (Н). Автор (А). Выходные данные (В). Основное содержание (О). Фактографические данные (Ф). Новизна материала, спорные моменты, критика (К). Возможности использования на практике (П).

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ - определенная последовательность приемов и умственных действий объединительного характера при чтении и отработке текста с целью повышения эффективности и качества его усвоения. Интегрировать - объединить части, стороны чего-либо в одно целое. Алгоритм - система работы по строго определенным правилам, которая после последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. Интегральный алгоритм чтения включает 7 блоков. Наименование читаемого источника (Н). Автор (А). Выходные данные (В). Основное содержание (О). Фактографические данные (Ф). Новизна материала, спорные моменты, критика (К). Возможности использования на практике (П).

Cлайд 28

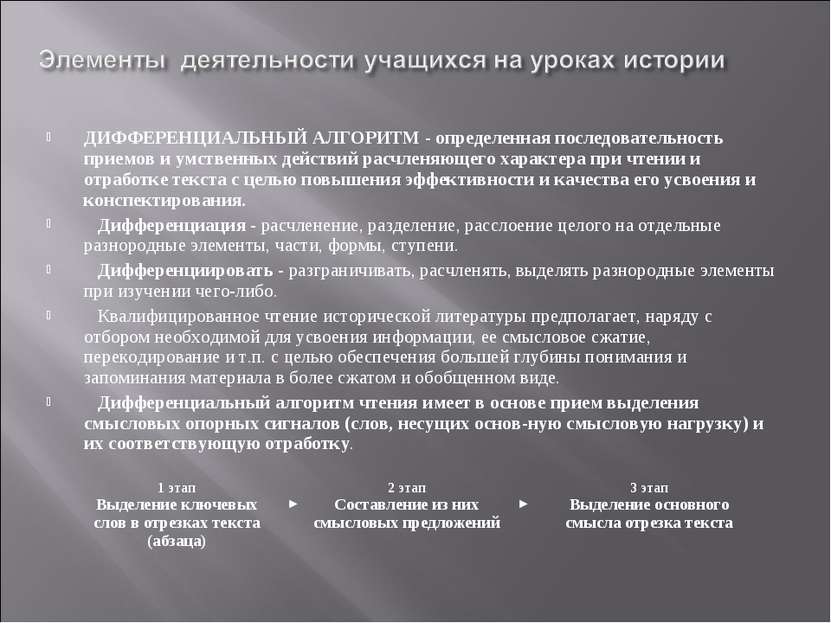

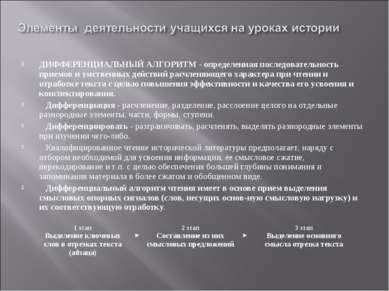

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ - определенная последовательность приемов и умственных действий расчленяющего характера при чтении и отработке текста с целью повышения эффективности и качества его усвоения и конспектирования. Дифференциация - расчленение, разделение, расслоение целого на отдельные разнородные элементы, части, формы, ступени. Дифференциировать - разграничивать, расчленять, выделять разнородные элементы при изучении чего-либо. Квалифицированное чтение исторической литературы предполагает, наряду с отбором необходимой для усвоения информации, ее смысловое сжатие, перекодирование и т.п. с целью обеспечения большей глубины понимания и запоминания материала в более сжатом и обобщенном виде. Дифференциальный алгоритм чтения имеет в основе прием выделения смысловых опорных сигналов (слов, несущих основ ную смысловую нагрузку) и их соответствующую отработку. 1 этап Выделение ключевых слов в отрезках текста (абзаца) ► 2 этап Составление из них смысловых предложений ► 3 этап Выделение основного смысла отрезка текста

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ - определенная последовательность приемов и умственных действий расчленяющего характера при чтении и отработке текста с целью повышения эффективности и качества его усвоения и конспектирования. Дифференциация - расчленение, разделение, расслоение целого на отдельные разнородные элементы, части, формы, ступени. Дифференциировать - разграничивать, расчленять, выделять разнородные элементы при изучении чего-либо. Квалифицированное чтение исторической литературы предполагает, наряду с отбором необходимой для усвоения информации, ее смысловое сжатие, перекодирование и т.п. с целью обеспечения большей глубины понимания и запоминания материала в более сжатом и обобщенном виде. Дифференциальный алгоритм чтения имеет в основе прием выделения смысловых опорных сигналов (слов, несущих основ ную смысловую нагрузку) и их соответствующую отработку. 1 этап Выделение ключевых слов в отрезках текста (абзаца) ► 2 этап Составление из них смысловых предложений ► 3 этап Выделение основного смысла отрезка текста