X

Код презентации скопируйте его

Принципы русской пунктуации

Скачать эту презентациюПрезентация на тему Принципы русской пунктуации

Скачать эту презентациюCлайд 1

Принципы русской пунктуации Пересыпкина Т.И., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей № 82

Принципы русской пунктуации Пересыпкина Т.И., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей № 82

Cлайд 3

Этимологический словарь Орфоэпический словарь Толковый словарь Словообразовательныйсловарь Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Этимологический словарь Орфоэпический словарь Словообразовательныйсловарь Орфографический словарь Этимологический словарь Орфоэпический словарь Словообразовательныйсловарь Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Пунктуация (от лат. punctum ‘точка’) – это совокупность знаков препинания и система выработанных и закрепившихся правил их употребления.

Этимологический словарь Орфоэпический словарь Толковый словарь Словообразовательныйсловарь Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Этимологический словарь Орфоэпический словарь Словообразовательныйсловарь Орфографический словарь Этимологический словарь Орфоэпический словарь Словообразовательныйсловарь Словарь синонимов Словарь иностранных слов Словарь паронимов Пунктуация (от лат. punctum ‘точка’) – это совокупность знаков препинания и система выработанных и закрепившихся правил их употребления.

Cлайд 4

В чем проявляется общественная функция пунктуации? Чтобы содержание письма одинаково воспринималось всеми читающими, необходимо, чтобы значение знаков препинания было установлено твёрдо в пределах одного национального языка.

В чем проявляется общественная функция пунктуации? Чтобы содержание письма одинаково воспринималось всеми читающими, необходимо, чтобы значение знаков препинания было установлено твёрдо в пределах одного национального языка.

Cлайд 7

Основной принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с его грамматическим строением. Таковы, например, знаки в конце предложения, знаки между частями сложного предложения, между однородными членами предложения и др. Грамматический

Основной принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с его грамматическим строением. Таковы, например, знаки в конце предложения, знаки между частями сложного предложения, между однородными членами предложения и др. Грамматический

Cлайд 8

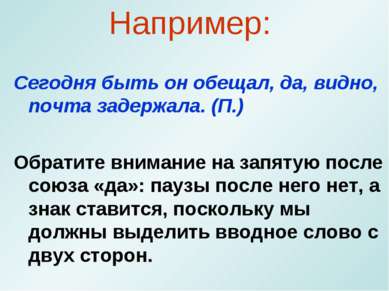

Например: Сегодня быть он обещал, да, видно, почта задержала. (П.) Обратите внимание на запятую после союза «да»: паузы после него нет, а знак ставится, поскольку мы должны выделить вводное слово с двух сторон.

Например: Сегодня быть он обещал, да, видно, почта задержала. (П.) Обратите внимание на запятую после союза «да»: паузы после него нет, а знак ставится, поскольку мы должны выделить вводное слово с двух сторон.

Cлайд 9

Подчиненный принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с оттенками смысла. Применяется тогда, когда именно знак препинания позволяет правильно интерпретировать смысл предложения, а грамматически нередко возможны варианты. Смысловой

Подчиненный принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с оттенками смысла. Применяется тогда, когда именно знак препинания позволяет правильно интерпретировать смысл предложения, а грамматически нередко возможны варианты. Смысловой

Cлайд 10

Кот несся на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине (Пауст.). Если не поставить запятую между двумя определениями, не считая их однородными по контексту, то получится, что у кота три лапы, на которых он несется, и еще четыре передних. Не кот, а осьминог какой–то. Например:

Кот несся на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине (Пауст.). Если не поставить запятую между двумя определениями, не считая их однородными по контексту, то получится, что у кота три лапы, на которых он несется, и еще четыре передних. Не кот, а осьминог какой–то. Например:

Cлайд 11

Подчиненный принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с особенностями интонации. Интонационный

Подчиненный принцип пунктуации, который предписывает знаки в предложении ставить в соответствии с особенностями интонации. Интонационный

Cлайд 12

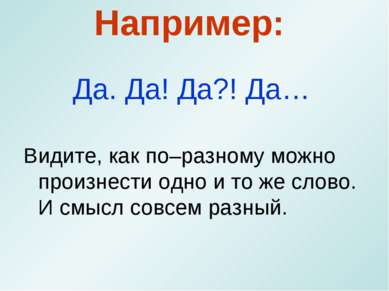

Да. Да! Да?! Да… Видите, как по–разному можно произнести одно и то же слово. И смысл совсем разный. Например:

Да. Да! Да?! Да… Видите, как по–разному можно произнести одно и то же слово. И смысл совсем разный. Например:

Cлайд 13

ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ Одиночные разделяющие знаки ставятся между предложениями, частями сложного предложения, ОЧП, подлежащим и сказуемым и членят текст на отрезки.

ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ Одиночные разделяющие знаки ставятся между предложениями, частями сложного предложения, ОЧП, подлежащим и сказуемым и членят текст на отрезки.

Cлайд 14

Эти знаки членят текст на законченные мысли – предложения; знаки ! и ? к значению разделения добавляют смысловые и эмоциональные оттенки восклицания, вопроса.

Эти знаки членят текст на законченные мысли – предложения; знаки ! и ? к значению разделения добавляют смысловые и эмоциональные оттенки восклицания, вопроса.

Cлайд 15

Многоточие в конце предложения или при его обрыве указывает на недосказанность мысли. В середине может указывать на недосказанность или обозначать пропуск в цитате. Последнее часто в сочетании со скобками: (…)

Многоточие в конце предложения или при его обрыве указывает на недосказанность мысли. В середине может указывать на недосказанность или обозначать пропуск в цитате. Последнее часто в сочетании со скобками: (…)

Cлайд 16

Запятая и точка с запятой в середине предложения членят текст на грамматически и логически равнозначные отрезки и ставятся между частями сложного предложения, однородными членами простого. Обладают разной разделяющей силой.

Запятая и точка с запятой в середине предложения членят текст на грамматически и логически равнозначные отрезки и ставятся между частями сложного предложения, однородными членами простого. Обладают разной разделяющей силой.

Cлайд 17

!!! Обратите внимание: Вот основное правило, которым мы (часто интуитивно) пользуемся: ставь точку с запятой тогда, когда запятой мало, а точки много.

!!! Обратите внимание: Вот основное правило, которым мы (часто интуитивно) пользуемся: ставь точку с запятой тогда, когда запятой мало, а точки много.

Cлайд 19

Иногда встречается в результате контекстного стечения знаков препинания. Будьте внимательны! !!! Обратите внимание:

Иногда встречается в результате контекстного стечения знаков препинания. Будьте внимательны! !!! Обратите внимание:

Cлайд 20

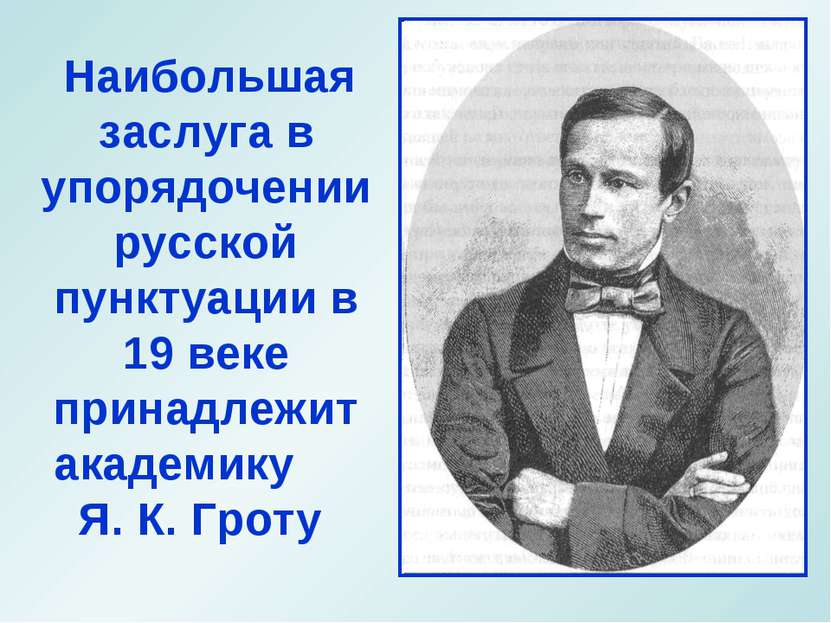

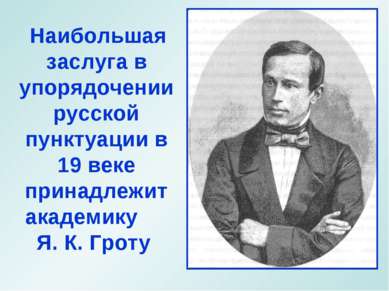

Наибольшая заслуга в упорядочении русской пунктуации в 19 веке принадлежит академику Я. К. Гроту

Наибольшая заслуга в упорядочении русской пунктуации в 19 веке принадлежит академику Я. К. Гроту

Cлайд 21

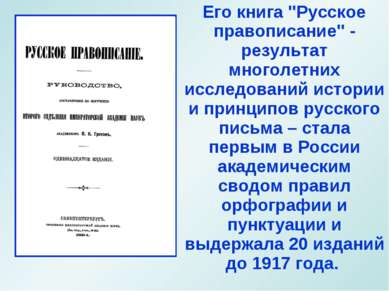

Его книга ''Русское правописание'' - результат многолетних исследований истории и принципов русского письма – стала первым в России академическим сводом правил орфографии и пунктуации и выдержала 20 изданий до 1917 года.

Его книга ''Русское правописание'' - результат многолетних исследований истории и принципов русского письма – стала первым в России академическим сводом правил орфографии и пунктуации и выдержала 20 изданий до 1917 года.

Cлайд 22

Без умения ставить знаки препинания невозможно овладеть письменной речью в целом, поэтому так важно знать пунктуацию – раздел науки о языке, в котором рассказывается об их употреблении.

Без умения ставить знаки препинания невозможно овладеть письменной речью в целом, поэтому так важно знать пунктуацию – раздел науки о языке, в котором рассказывается об их употреблении.