X

Код презентации скопируйте его

Философия лирики И.А.Бунина

Скачать эту презентациюПрезентация на тему Философия лирики И.А.Бунина

Скачать эту презентациюCлайд 2

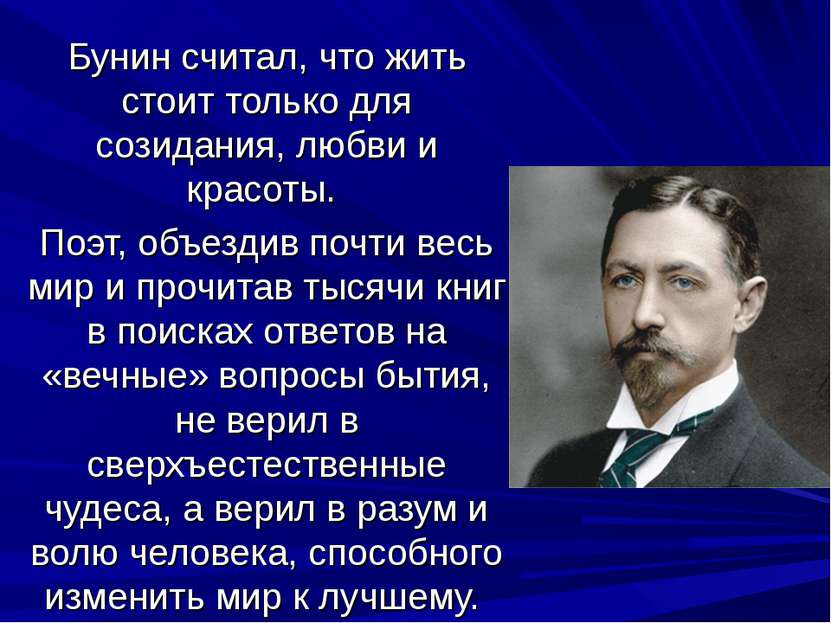

Иван Алексеевич БУНИН Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. 9 ноября 1933 года ему вручена Нобелевская премия, в возрасте 63-х лет.

Иван Алексеевич БУНИН Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. 9 ноября 1933 года ему вручена Нобелевская премия, в возрасте 63-х лет.

Cлайд 3

На протяжении всей своей творческой деятельности Иван Алексеевич БУНИН создавал стихотворные произведения. Своеобразную, неповторимую по художественному стилю лирику Бунина невозможно спутать со стихами других авторов. В индивидуальном художественном стиле писателя отражается все его мировоззрение.

На протяжении всей своей творческой деятельности Иван Алексеевич БУНИН создавал стихотворные произведения. Своеобразную, неповторимую по художественному стилю лирику Бунина невозможно спутать со стихами других авторов. В индивидуальном художественном стиле писателя отражается все его мировоззрение.

Cлайд 4

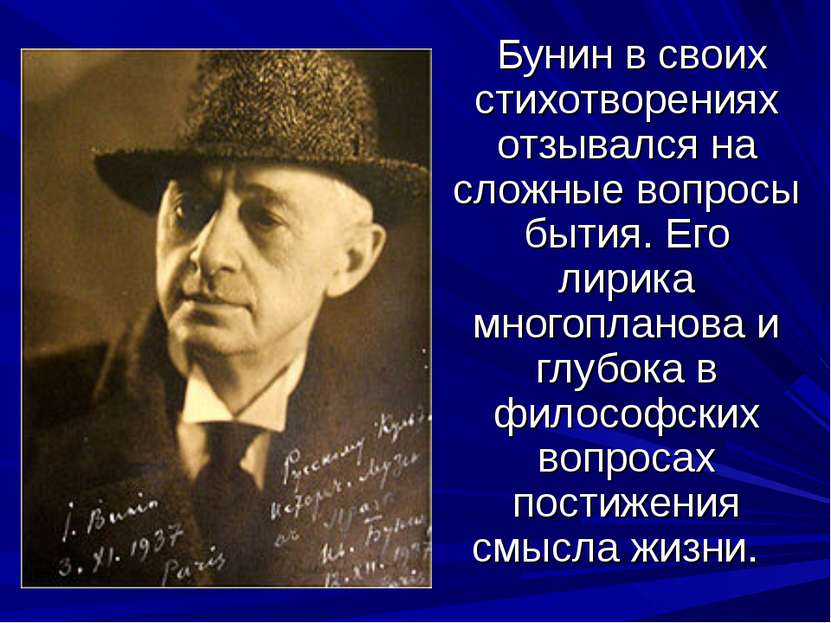

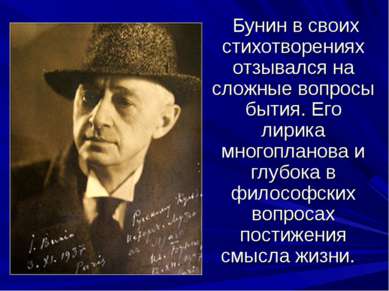

Бунин в своих стихотворениях отзывался на сложные вопросы бытия. Его лирика многопланова и глубока в философских вопросах постижения смысла жизни.

Бунин в своих стихотворениях отзывался на сложные вопросы бытия. Его лирика многопланова и глубока в философских вопросах постижения смысла жизни.

Cлайд 5

Его лирический герой обладает целостным мировосприятием, излучает радостное, бодрое отношение к миру. Бунин жил и работал на стыке двух веков: XIX и XX. В это время в литературе и искусстве бурно развивались модернистские течения.

Его лирический герой обладает целостным мировосприятием, излучает радостное, бодрое отношение к миру. Бунин жил и работал на стыке двух веков: XIX и XX. В это время в литературе и искусстве бурно развивались модернистские течения.

Cлайд 6

Одним из них был знаменитый декаданс. декаданс (фр. décadent — упадочный) — упадок, культурный регресс; этим термином обозначают модернистское направление в изобразительном искусстве, музыке, литературе и архитектуре, в творческой мысли, самовыражении как таковых — конца XIX — начала XX веков, характеризующихся извращённым эстетизмом, индивидуализмом, отсутствием морали.

Одним из них был знаменитый декаданс. декаданс (фр. décadent — упадочный) — упадок, культурный регресс; этим термином обозначают модернистское направление в изобразительном искусстве, музыке, литературе и архитектуре, в творческой мысли, самовыражении как таковых — конца XIX — начала XX веков, характеризующихся извращённым эстетизмом, индивидуализмом, отсутствием морали.

Cлайд 7

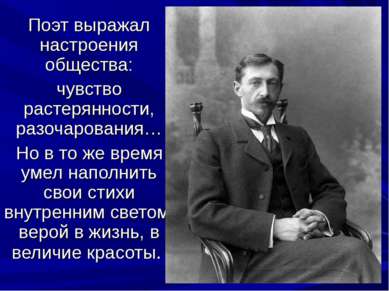

Поэт выражал настроения общества: чувство растерянности, разочарования… Но в то же время умел наполнить свои стихи внутренним светом, верой в жизнь, в величие красоты.

Поэт выражал настроения общества: чувство растерянности, разочарования… Но в то же время умел наполнить свои стихи внутренним светом, верой в жизнь, в величие красоты.

Cлайд 8

Бунин, тем не менее, оставался верен традициям русской классической поэзии, которые развивали Фет, Баратынский,Тютчев, Полонский и многие другие. Он писал реалистические лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. Богатства русского языка и материала в современном Бунину мире было вполне достаточно для поэта.

Бунин, тем не менее, оставался верен традициям русской классической поэзии, которые развивали Фет, Баратынский,Тютчев, Полонский и многие другие. Он писал реалистические лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. Богатства русского языка и материала в современном Бунину мире было вполне достаточно для поэта.

Cлайд 9

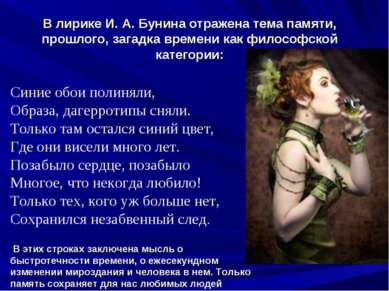

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории: Синие обои полиняли, Образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, Где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло Многое, что некогда любило! Только тех, кого уж больше нет, Сохранился незабвенный след. В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории: Синие обои полиняли, Образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, Где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло Многое, что некогда любило! Только тех, кого уж больше нет, Сохранился незабвенный след. В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей

Cлайд 10

. И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина.

. И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина.

Cлайд 11

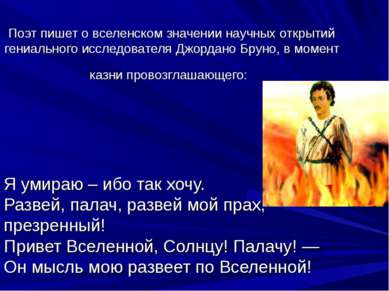

Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего: Я умираю – ибо так хочу. Развей, палач, развей мой прах, презренный! Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! — Он мысль мою развеет по Вселенной!

Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего: Я умираю – ибо так хочу. Развей, палач, развей мой прах, презренный! Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! — Он мысль мою развеет по Вселенной!

Cлайд 12

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти.

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти.

Cлайд 13

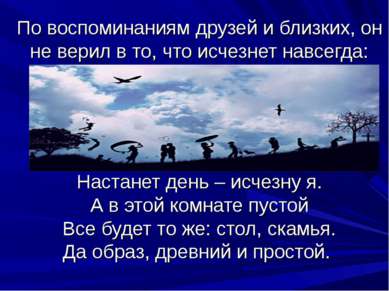

По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда: Настанет день – исчезну я. А в этой комнате пустой Все будет то же: стол, скамья. Да образ, древний и простой.

По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда: Настанет день – исчезну я. А в этой комнате пустой Все будет то же: стол, скамья. Да образ, древний и простой.

Cлайд 14

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты.

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты.

Cлайд 15

Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Cлайд 16

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное – мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений: поэта: Пройдет моя весна, и этот день пройдет, Но весело бродить и знать, что все проходит, Меж тем как счастье жить вовеки не умрет, Покуда над землей заря зарю выводит И молодая жизнь родится в свой черед.

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное – мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений: поэта: Пройдет моя весна, и этот день пройдет, Но весело бродить и знать, что все проходит, Меж тем как счастье жить вовеки не умрет, Покуда над землей заря зарю выводит И молодая жизнь родится в свой черед.

Cлайд 17

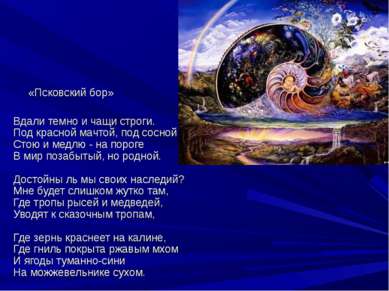

В лирическом творчестве Бунин приходит к мысли об ответственности человека перед прошлым, настоящим и будущим. Ни один человек не приходит в этот мир без цели, живя среди людей, каждый оставляет свой след. Эта мысль подтверждается в стихотворении «Псковский бор», где звучит вопрос: «Достойны ль мы своих наследий?»

В лирическом творчестве Бунин приходит к мысли об ответственности человека перед прошлым, настоящим и будущим. Ни один человек не приходит в этот мир без цели, живя среди людей, каждый оставляет свой след. Эта мысль подтверждается в стихотворении «Псковский бор», где звучит вопрос: «Достойны ль мы своих наследий?»

Cлайд 18

«Псковский бор» Вдали темно и чащи строги. Под красной мачтой, под сосной Стою и медлю - на пороге В мир позабытый, но родной. Достойны ль мы своих наследий? Мне будет слишком жутко там, Где тропы рысей и медведей, Уводят к сказочным тропам, Где зернь краснеет на калине, Где гниль покрыта ржавым мхом И ягоды туманно-сини На можжевельнике сухом.

«Псковский бор» Вдали темно и чащи строги. Под красной мачтой, под сосной Стою и медлю - на пороге В мир позабытый, но родной. Достойны ль мы своих наследий? Мне будет слишком жутко там, Где тропы рысей и медведей, Уводят к сказочным тропам, Где зернь краснеет на калине, Где гниль покрыта ржавым мхом И ягоды туманно-сини На можжевельнике сухом.