X

Код презентации скопируйте его

Открытия российского кинематографа

Скачать эту презентациюПрезентация на тему Открытия российского кинематографа

Скачать эту презентациюCлайд 2

Как ни парадоксально, немногие режиссёры понимают, что такое кино. Работать не автоматически, стремиться к выразительности каждого кадра – вот что отличает настоящего режиссёра от «режиссёрствующего», настоящего оператора от просто снимающего, настоящего актёра от кривляки, настоящего монтажёра от собирателя паззлов… Тот, кто думает, ищет, приходит к открытиям. В российском кинематографе открытий – больших и малых – не счесть. Постараемся вспомнить хотя бы несколько…

Как ни парадоксально, немногие режиссёры понимают, что такое кино. Работать не автоматически, стремиться к выразительности каждого кадра – вот что отличает настоящего режиссёра от «режиссёрствующего», настоящего оператора от просто снимающего, настоящего актёра от кривляки, настоящего монтажёра от собирателя паззлов… Тот, кто думает, ищет, приходит к открытиям. В российском кинематографе открытий – больших и малых – не счесть. Постараемся вспомнить хотя бы несколько…

Cлайд 3

Лестница аттракционов. Сергей Эйзенштейн Соединить два кадра так, чтобы получился новый смысл – вот задача того, что Эйзенштейн называл «монтажом аттракционов». То, что в 20-е годы стало революционным открытием, сейчас является одной из основ кинематографа.

Лестница аттракционов. Сергей Эйзенштейн Соединить два кадра так, чтобы получился новый смысл – вот задача того, что Эйзенштейн называл «монтажом аттракционов». То, что в 20-е годы стало революционным открытием, сейчас является одной из основ кинематографа.

Cлайд 4

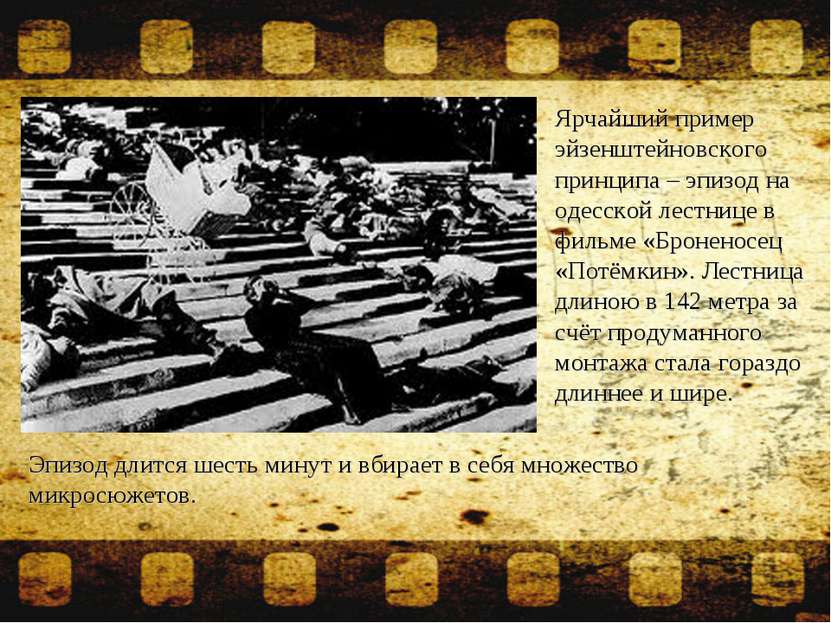

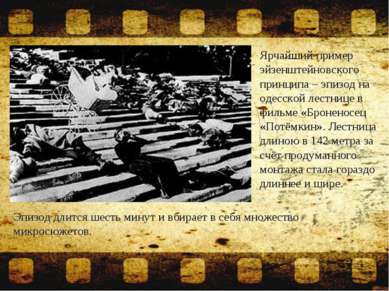

Ярчайший пример эйзенштейновского принципа – эпизод на одесской лестнице в фильме «Броненосец «Потёмкин». Лестница длиною в 142 метра за счёт продуманного монтажа стала гораздо длиннее и шире. Эпизод длится шесть минут и вбирает в себя множество микросюжетов.

Ярчайший пример эйзенштейновского принципа – эпизод на одесской лестнице в фильме «Броненосец «Потёмкин». Лестница длиною в 142 метра за счёт продуманного монтажа стала гораздо длиннее и шире. Эпизод длится шесть минут и вбирает в себя множество микросюжетов.

Cлайд 5

Кино как обман. Лев Кулешов Другой российский первооткрыватель, без которого немыслимо современное кино – Лев Кулешов. Обывателю он известен, в первую очередь, благодаря своим экспериментам.

Кино как обман. Лев Кулешов Другой российский первооткрыватель, без которого немыслимо современное кино – Лев Кулешов. Обывателю он известен, в первую очередь, благодаря своим экспериментам.

Cлайд 6

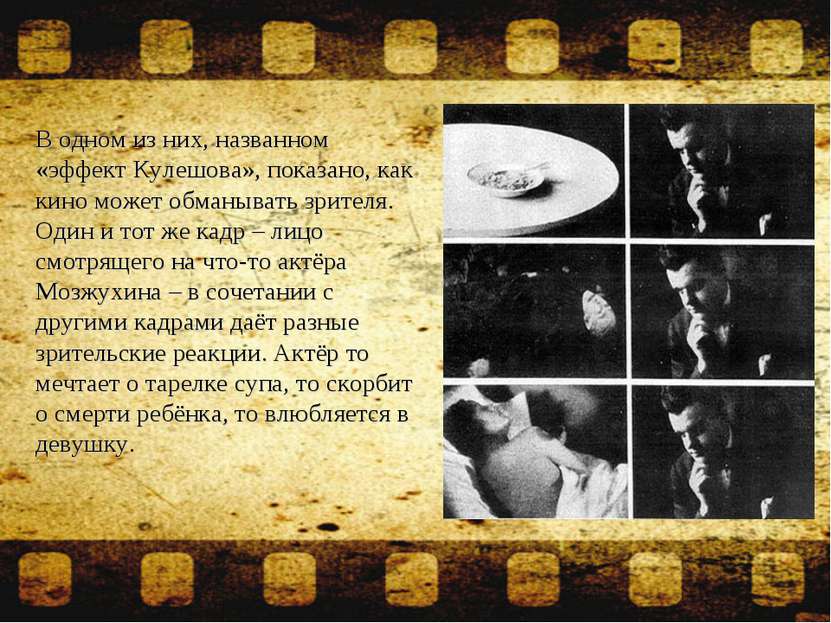

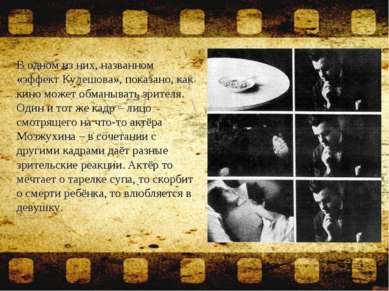

В одном из них, названном «эффект Кулешова», показано, как кино может обманывать зрителя. Один и тот же кадр – лицо смотрящего на что-то актёра Мозжухина – в сочетании с другими кадрами даёт разные зрительские реакции. Актёр то мечтает о тарелке супа, то скорбит о смерти ребёнка, то влюбляется в девушку.

В одном из них, названном «эффект Кулешова», показано, как кино может обманывать зрителя. Один и тот же кадр – лицо смотрящего на что-то актёра Мозжухина – в сочетании с другими кадрами даёт разные зрительские реакции. Актёр то мечтает о тарелке супа, то скорбит о смерти ребёнка, то влюбляется в девушку.

Cлайд 7

Симфония монтажа. Дзига Вертов Дзига Вертов, может быть, главный изобретатель российского кино. Фильм «Человек с киноаппаратом» — одна из вершин монтажной мысли. Это огромный эксперимент, в котором из массы отснятых не связанных друг с другом сцен на монтажном столе родилось произведение искусства. Фильм называют симфонией монтажа и сравнивают с джойсовским «Улиссом».

Симфония монтажа. Дзига Вертов Дзига Вертов, может быть, главный изобретатель российского кино. Фильм «Человек с киноаппаратом» — одна из вершин монтажной мысли. Это огромный эксперимент, в котором из массы отснятых не связанных друг с другом сцен на монтажном столе родилось произведение искусства. Фильм называют симфонией монтажа и сравнивают с джойсовским «Улиссом».

Cлайд 8

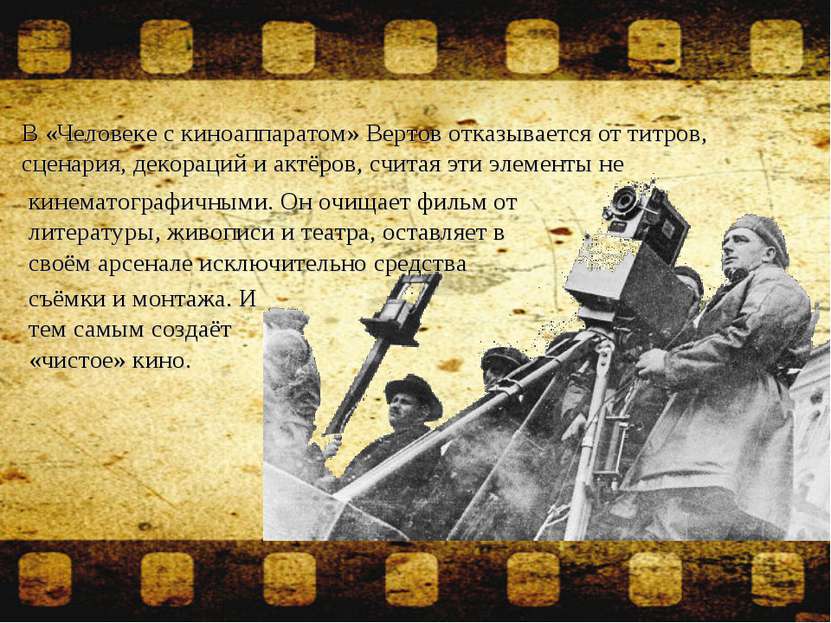

В «Человеке с киноаппаратом» Вертов отказывается от титров, сценария, декораций и актёров, считая эти элементы не кинематографичными. Он очищает фильм от литературы, живописи и театра, оставляет в своём арсенале исключительно средства съёмки и монтажа. И тем самым создаёт «чистое» кино.

В «Человеке с киноаппаратом» Вертов отказывается от титров, сценария, декораций и актёров, считая эти элементы не кинематографичными. Он очищает фильм от литературы, живописи и театра, оставляет в своём арсенале исключительно средства съёмки и монтажа. И тем самым создаёт «чистое» кино.

Cлайд 9

Кино как подвиг. Михаил Калатозов На худсовете, где обсуждался фильм Михаила Калатозова «Неотправленное письмо» режиссёр Сергей Герасимов первым делом спросил: «Актёры живы?» На съёмках, почти год проходивших в Сибири, Татьяна Самойлова болела, Василий Ливанов сорвал голос, Иннокентий Смоктуновский был госпитализирован с сотрясением мозга… Съёмочная смена (по настоянию оператора Сергея Урусевского) могла начинаться в пять утра и заканчиваться в 12 часов ночи.

Кино как подвиг. Михаил Калатозов На худсовете, где обсуждался фильм Михаила Калатозова «Неотправленное письмо» режиссёр Сергей Герасимов первым делом спросил: «Актёры живы?» На съёмках, почти год проходивших в Сибири, Татьяна Самойлова болела, Василий Ливанов сорвал голос, Иннокентий Смоктуновский был госпитализирован с сотрясением мозга… Съёмочная смена (по настоянию оператора Сергея Урусевского) могла начинаться в пять утра и заканчиваться в 12 часов ночи.

Cлайд 10

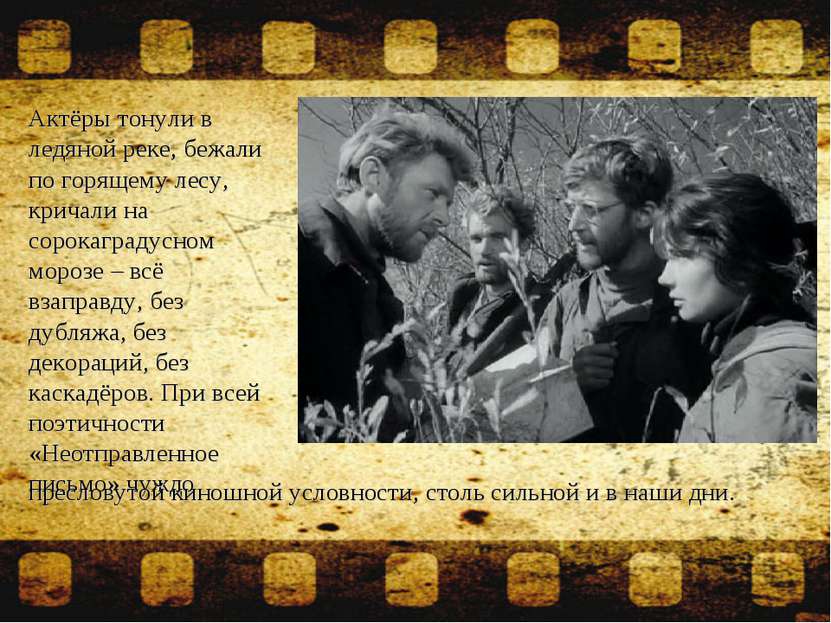

Актёры тонули в ледяной реке, бежали по горящему лесу, кричали на сорокаградусном морозе – всё взаправду, без дубляжа, без декораций, без каскадёров. При всей поэтичности «Неотправленное письмо» чуждо пресловутой киношной условности, столь сильной и в наши дни.

Актёры тонули в ледяной реке, бежали по горящему лесу, кричали на сорокаградусном морозе – всё взаправду, без дубляжа, без декораций, без каскадёров. При всей поэтичности «Неотправленное письмо» чуждо пресловутой киношной условности, столь сильной и в наши дни.

Cлайд 11

Живое кино. Марлен Хуциев, Геннадий Шпаликов Если в «Неотправленном письме» новым был метод съёмки, в «Заставе Ильича» Марлена Хуциева – ощущение реальности того, что происходит в кадре. Перед создателями фильма стояла сложная задача: показать поколение двадцатилетних таким, какое оно было на самом деле, не свалиться в пошлость или пафос.

Живое кино. Марлен Хуциев, Геннадий Шпаликов Если в «Неотправленном письме» новым был метод съёмки, в «Заставе Ильича» Марлена Хуциева – ощущение реальности того, что происходит в кадре. Перед создателями фильма стояла сложная задача: показать поколение двадцатилетних таким, какое оно было на самом деле, не свалиться в пошлость или пафос.

Cлайд 12

Два года трудов, бесчисленные переделки и придумки, и – главное и новое – диалоги Геннадия Шпаликова, живые, настоящие – сделали фильм не просто реалистичным, но правдивым.

Два года трудов, бесчисленные переделки и придумки, и – главное и новое – диалоги Геннадия Шпаликова, живые, настоящие – сделали фильм не просто реалистичным, но правдивым.

Cлайд 13

Кино как документ. Андрей Кончаловский «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — фильм одновременно художественный и документальный. Снятый на основе сценария, он запечатлел картины настоящей, не лубочной, деревенской жизни, настоящих людей, которые по-настоящему рассказывают о своём прошлом и переживают настоящее. При этом всё смонтировано гладко и смотрится на едином дыхании.

Кино как документ. Андрей Кончаловский «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — фильм одновременно художественный и документальный. Снятый на основе сценария, он запечатлел картины настоящей, не лубочной, деревенской жизни, настоящих людей, которые по-настоящему рассказывают о своём прошлом и переживают настоящее. При этом всё смонтировано гладко и смотрится на едином дыхании.

Cлайд 14

Переходы от художественной части к документальной (или полудокументальной) настолько тонки, крестьяне живут в кадре так органично, что человек, узнавший, что в фильме всего три профессиональных актёра, и не знающий их в лицо, не сможет с уверенностью сказать, какие из персонажей настоящие, а какие выдуманные.

Переходы от художественной части к документальной (или полудокументальной) настолько тонки, крестьяне живут в кадре так органично, что человек, узнавший, что в фильме всего три профессиональных актёра, и не знающий их в лицо, не сможет с уверенностью сказать, какие из персонажей настоящие, а какие выдуманные.

Cлайд 15

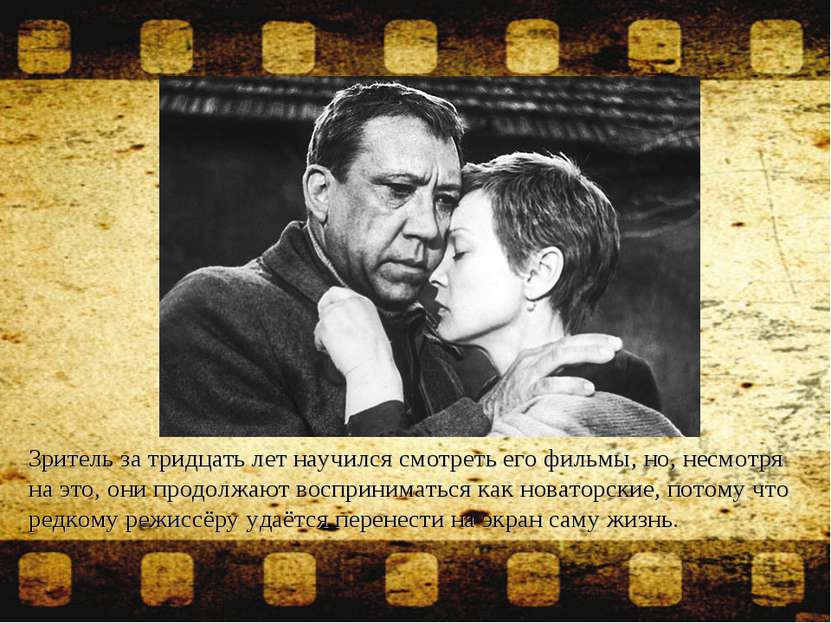

Кино-правда. Алексей Герман-старший Перегруженность деталями, «нечистота» второго плана, невнятность речи героев, рассказчиков, да и всего повествования – вот немногие из обвинений, достававшихся в награду фильмам Алексея Германа от неподготовленных зрителей, как отечественных, так и зарубежных. Ещё «Двадцать дней без войны» он решил снимать «как-то по-другому», чем было принято (впрочем, как принято и сейчас). Главная задача – не снять фильм, а рассказать правду, оставить в памяти людей хоть часть того, что уходит безвозвратно.

Кино-правда. Алексей Герман-старший Перегруженность деталями, «нечистота» второго плана, невнятность речи героев, рассказчиков, да и всего повествования – вот немногие из обвинений, достававшихся в награду фильмам Алексея Германа от неподготовленных зрителей, как отечественных, так и зарубежных. Ещё «Двадцать дней без войны» он решил снимать «как-то по-другому», чем было принято (впрочем, как принято и сейчас). Главная задача – не снять фильм, а рассказать правду, оставить в памяти людей хоть часть того, что уходит безвозвратно.