X

Код презентации скопируйте его

Отмена крепостного права

Скачать эту презентациюПрезентация на тему Отмена крепостного права

Скачать эту презентациюCлайд 1

Отмена крепостного права «Порвалась цепь великая, Порвалась – рассокочилась Одним концом по барину, Другим по мужику!...» А.Н. Некрасов

Отмена крепостного права «Порвалась цепь великая, Порвалась – рассокочилась Одним концом по барину, Другим по мужику!...» А.Н. Некрасов

Cлайд 2

16 февраля 1861 г. в Государственном совете было завершено обсуждение проекта «Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Их подписание было приурочено к 19 февраля – 6-й годовщине восшествия Александра II на престол. Одновременно им был подписан и Манифест. Первоначальный его текст был составлен Н.А. Милютиным, но по повелению царя он был переделан московским митрополитом Филаретом. Он должен был придать Манифесту форму, призванную воздействовать на религиозные чувства крестьян. « …Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» Александр II

16 февраля 1861 г. в Государственном совете было завершено обсуждение проекта «Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Их подписание было приурочено к 19 февраля – 6-й годовщине восшествия Александра II на престол. Одновременно им был подписан и Манифест. Первоначальный его текст был составлен Н.А. Милютиным, но по повелению царя он был переделан московским митрополитом Филаретом. Он должен был придать Манифесту форму, призванную воздействовать на религиозные чувства крестьян. « …Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» Александр II

Cлайд 3

19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест «О даровании крестьянским людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта». В документе было записано: «Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда».

19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест «О даровании крестьянским людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта». В документе было записано: «Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда».

Cлайд 4

Подготовка к обнародованию «воли» потребовала 2 недели. Оно проходило в течение месяца: с 5 марта (Петербург и Москва) по 2 апреля 1861 г. (на местах). «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» 19 февраля 1861 г. включали в себя 17 законодательных актов. Крестьянская реформа 1861 г. распространялась на помещичьих крестьян Европейской части России. Для национальных окраин были разработаны аналогичные законодательные акты в последующие десятилетия.

Подготовка к обнародованию «воли» потребовала 2 недели. Оно проходило в течение месяца: с 5 марта (Петербург и Москва) по 2 апреля 1861 г. (на местах). «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» 19 февраля 1861 г. включали в себя 17 законодательных актов. Крестьянская реформа 1861 г. распространялась на помещичьих крестьян Европейской части России. Для национальных окраин были разработаны аналогичные законодательные акты в последующие десятилетия.

Cлайд 5

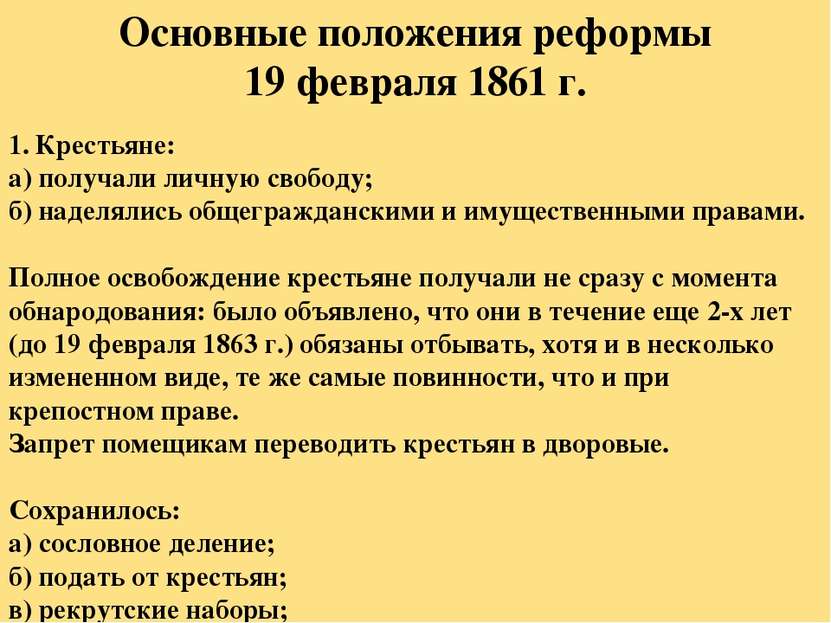

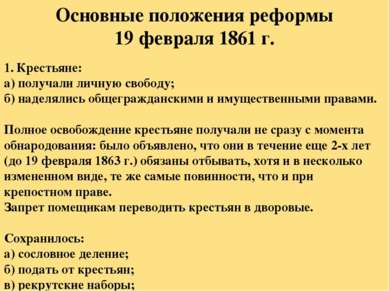

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 1. Крестьяне: а) получали личную свободу; б) наделялись общегражданскими и имущественными правами. Полное освобождение крестьяне получали не сразу с момента обнародования: было объявлено, что они в течение еще 2-х лет (до 19 февраля 1863 г.) обязаны отбывать, хотя и в несколько измененном виде, те же самые повинности, что и при крепостном праве. Запрет помещикам переводить крестьян в дворовые. Сохранилось: а) сословное деление; б) подать от крестьян; в) рекрутские наборы; г) зависимость от общины.

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 1. Крестьяне: а) получали личную свободу; б) наделялись общегражданскими и имущественными правами. Полное освобождение крестьяне получали не сразу с момента обнародования: было объявлено, что они в течение еще 2-х лет (до 19 февраля 1863 г.) обязаны отбывать, хотя и в несколько измененном виде, те же самые повинности, что и при крепостном праве. Запрет помещикам переводить крестьян в дворовые. Сохранилось: а) сословное деление; б) подать от крестьян; в) рекрутские наборы; г) зависимость от общины.

Cлайд 6

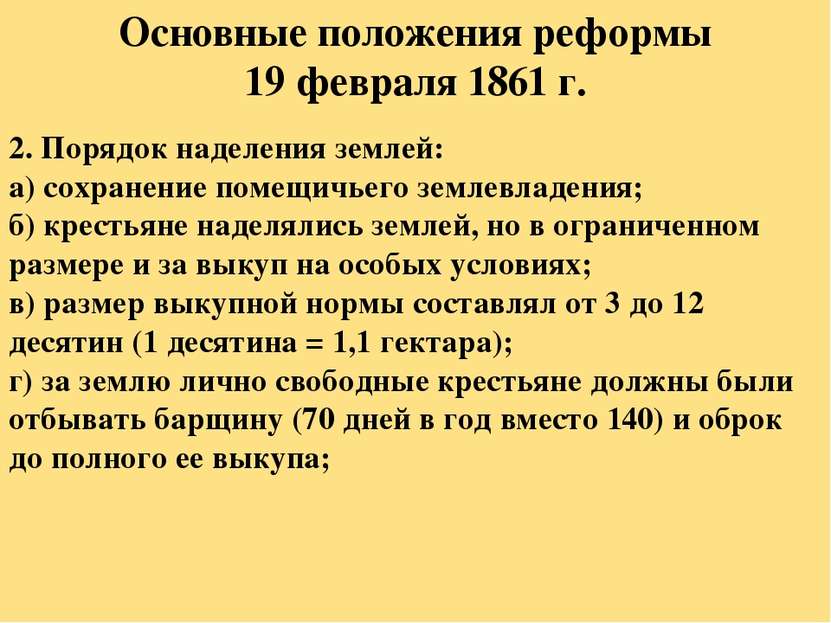

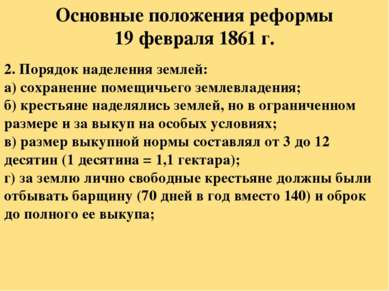

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 2. Порядок наделения землей: а) сохранение помещичьего землевладения; б) крестьяне наделялись землей, но в ограниченном размере и за выкуп на особых условиях; в) размер выкупной нормы составлял от 3 до 12 десятин (1 десятина = 1,1 гектара); г) за землю лично свободные крестьяне должны были отбывать барщину (70 дней в год вместо 140) и оброк до полного ее выкупа;

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 2. Порядок наделения землей: а) сохранение помещичьего землевладения; б) крестьяне наделялись землей, но в ограниченном размере и за выкуп на особых условиях; в) размер выкупной нормы составлял от 3 до 12 десятин (1 десятина = 1,1 гектара); г) за землю лично свободные крестьяне должны были отбывать барщину (70 дней в год вместо 140) и оброк до полного ее выкупа;

Cлайд 7

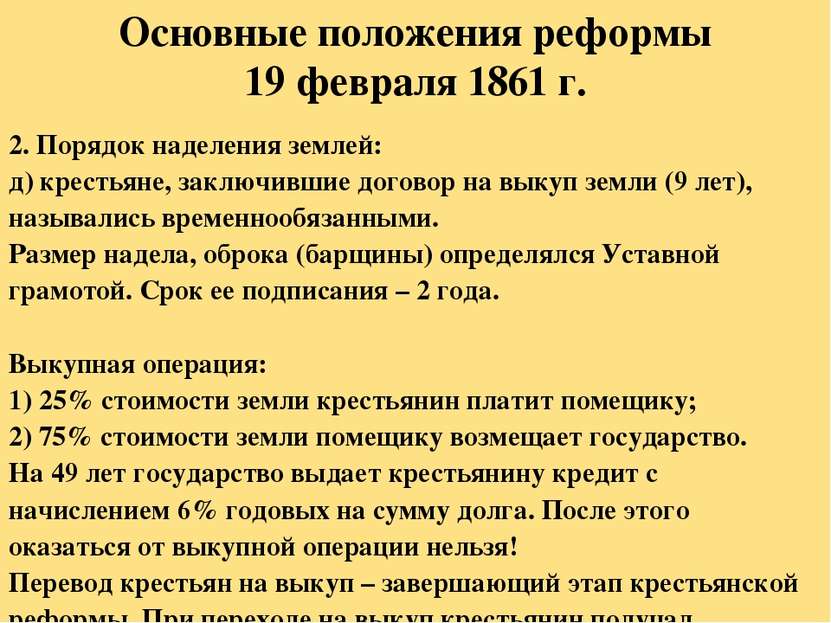

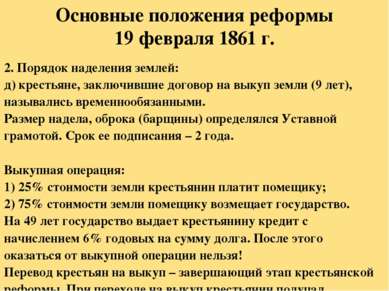

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 2. Порядок наделения землей: д) крестьяне, заключившие договор на выкуп земли (9 лет), назывались временнообязанными. Размер надела, оброка (барщины) определялся Уставной грамотой. Срок ее подписания – 2 года. Выкупная операция: 1) 25% стоимости земли крестьянин платит помещику; 2) 75% стоимости земли помещику возмещает государство. На 49 лет государство выдает крестьянину кредит с начислением 6% годовых на сумму долга. После этого оказаться от выкупной операции нельзя! Перевод крестьян на выкуп – завершающий этап крестьянской реформы. При переходе на выкуп крестьянин получал наименование «крестьянина-собственника».

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 2. Порядок наделения землей: д) крестьяне, заключившие договор на выкуп земли (9 лет), назывались временнообязанными. Размер надела, оброка (барщины) определялся Уставной грамотой. Срок ее подписания – 2 года. Выкупная операция: 1) 25% стоимости земли крестьянин платит помещику; 2) 75% стоимости земли помещику возмещает государство. На 49 лет государство выдает крестьянину кредит с начислением 6% годовых на сумму долга. После этого оказаться от выкупной операции нельзя! Перевод крестьян на выкуп – завершающий этап крестьянской реформы. При переходе на выкуп крестьянин получал наименование «крестьянина-собственника».

Cлайд 8

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 3. Порядок управления крестьянской общиной: а) государство вело расчет за землю с крестьянской общиной; б) контроль со стороны мировых посредников. Земля предоставлялась не отдельному крестьянскому двору, а общине. Общинная форма землевладения исключала для крестьянина возможность продать свой надел, а сдача последнего в аренду ограничивалась пределами общины. Сохранение черт внеэкономического принуждения.

Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 3. Порядок управления крестьянской общиной: а) государство вело расчет за землю с крестьянской общиной; б) контроль со стороны мировых посредников. Земля предоставлялась не отдельному крестьянскому двору, а общине. Общинная форма землевладения исключала для крестьянина возможность продать свой надел, а сдача последнего в аренду ограничивалась пределами общины. Сохранение черт внеэкономического принуждения.

Cлайд 9

Историческое значение реформы 19 февраля 1861 г. 1. политический фактор – укрепление авторитета правительства и царя, который получил имя Освободителя, то есть освободив крестьян с наделом, монархия упрочила свою социальную базу, получив миллионы налогоплательщиков; 2. экономический фактор а) стимулирование развития капитализма – отношения свободного найма и конкуренции способствовали подъему экономики; б) укрепление финансов государства; 3. социальный фактор – складывание новой социальной структуры, характерной для капиталистической страны (пролетариат и буржуазия).

Историческое значение реформы 19 февраля 1861 г. 1. политический фактор – укрепление авторитета правительства и царя, который получил имя Освободителя, то есть освободив крестьян с наделом, монархия упрочила свою социальную базу, получив миллионы налогоплательщиков; 2. экономический фактор а) стимулирование развития капитализма – отношения свободного найма и конкуренции способствовали подъему экономики; б) укрепление финансов государства; 3. социальный фактор – складывание новой социальной структуры, характерной для капиталистической страны (пролетариат и буржуазия).

Cлайд 10

По своему значению и последствиям эта радикальная реформа фактически означала перестройку самого фундамента государственной власти и государственной системы в целом. Отмена крепостного права воспринималась современниками и оценивалась исследователями как «перевал», «поворотный пункт» русской истории.

По своему значению и последствиям эта радикальная реформа фактически означала перестройку самого фундамента государственной власти и государственной системы в целом. Отмена крепостного права воспринималась современниками и оценивалась исследователями как «перевал», «поворотный пункт» русской истории.

Cлайд 11

Вывод: 1. крестьянская реформа носила недемократический, явно продворянский характер и стала результатом сложного компромисса между помещиками, крестьянами и правительством; 2. условия освобождения крестьян изначально заключали в себе будущие противоречия и источник постоянных конфликтов с помещиками; 3. предотвращение массовых выступлений крестьян, хотя локальные имели место; 4. крестьянская реформа имела половинчатый характер, не решив аграрного вопроса, который оставался центральным и наиболее острым; 5. создание условий для утверждения капиталистического уклада в экономике страны.

Вывод: 1. крестьянская реформа носила недемократический, явно продворянский характер и стала результатом сложного компромисса между помещиками, крестьянами и правительством; 2. условия освобождения крестьян изначально заключали в себе будущие противоречия и источник постоянных конфликтов с помещиками; 3. предотвращение массовых выступлений крестьян, хотя локальные имели место; 4. крестьянская реформа имела половинчатый характер, не решив аграрного вопроса, который оставался центральным и наиболее острым; 5. создание условий для утверждения капиталистического уклада в экономике страны.

Cлайд 12

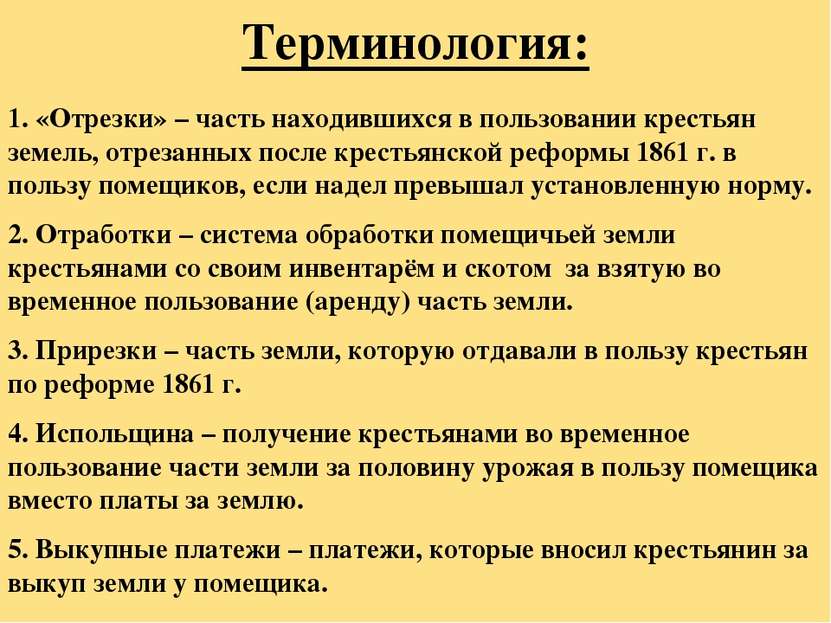

1. «Отрезки» – часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков, если надел превышал установленную норму. 2. Отработки – система обработки помещичьей земли крестьянами со своим инвентарём и скотом за взятую во временное пользование (аренду) часть земли. 3. Прирезки – часть земли, которую отдавали в пользу крестьян по реформе 1861 г. 4. Испольщина – получение крестьянами во временное пользование части земли за половину урожая в пользу помещика вместо платы за землю. 5. Выкупные платежи – платежи, которые вносил крестьянин за выкуп земли у помещика. Терминология:

1. «Отрезки» – часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков, если надел превышал установленную норму. 2. Отработки – система обработки помещичьей земли крестьянами со своим инвентарём и скотом за взятую во временное пользование (аренду) часть земли. 3. Прирезки – часть земли, которую отдавали в пользу крестьян по реформе 1861 г. 4. Испольщина – получение крестьянами во временное пользование части земли за половину урожая в пользу помещика вместо платы за землю. 5. Выкупные платежи – платежи, которые вносил крестьянин за выкуп земли у помещика. Терминология: